Un agriculteur belge déplace une borne frontière et réduit la superficie d’un village français

Un simple coup de tracteur a suffi pour déplacer une frontière internationale. En Belgique, un agriculteur a involontairement modifié la carte d’Europe en bougeant une borne bicentenaire, provoquant un quiproquo géopolitique aussi absurde que savoureux.

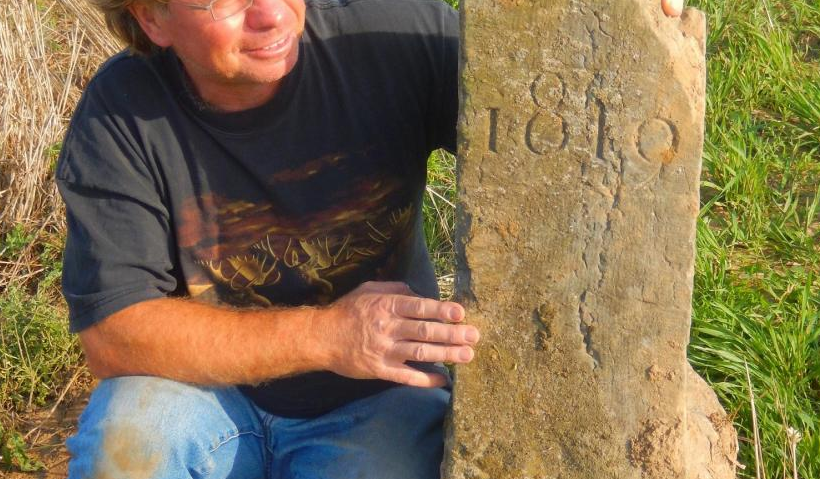

Le fait paraît anodin : un fermier belge déplace une pierre qui encombre le passage de son engin agricole. Problème : la pierre en question est une borne datant de 1819, installée à l’issue du traité de Courtrai, destiné à matérialiser la frontière entre la France et la Belgique après la chute de Napoléon. En la poussant de 2,3 mètres vers le territoire français, l’agriculteur a, sans le savoir, modifié les limites entre les deux États.

Résultat : la Belgique s’est agrandie, et la France a perdu un minuscule lopin de terre. Un détail topographique, certes, mais qui aurait pu susciter un émoi diplomatique si l’histoire ne s’était pas conclue avec humour et bon sens.

Une réponse diplomatique teintée d’ironie

Loin de déclencher une crise frontalière, l’incident a été accueilli avec une rare légèreté par les autorités locales. Le maire belge de la commune concernée s’est amusé de l’événement, déclarant : « Ce n’est pas une bonne idée d’agrandir la Belgique au détriment de la France. » De l’autre côté de la ligne (déplacée), le maire français a évoqué avec ironie la nécessité d’éviter une « nouvelle guerre des frontières ».

Cette atmosphère bon enfant a permis de désamorcer immédiatement toute tension. La préfecture française comme les autorités belges ont rapidement entamé des démarches communes pour restaurer la borne à son emplacement d’origine.

Une borne de 1819, témoin de l’histoire

Cette borne n’était pas un simple caillou : elle faisait partie d’un ensemble de marqueurs posés il y a plus de 200 ans pour symboliser l’accord entre les deux nations. Le traité de Courtrai, signé en 1820, venait clore les redéfinitions territoriales consécutives aux défaites napoléoniennes. Ces pierres, numérotées et documentées, matérialisent la frontière sur environ 620 kilomètres.

Leur emplacement est juridiquement significatif, et leur déplacement, même involontaire, peut avoir des implications légales. C’est ce qu’ont rappelé les autorités au fermier, en soulignant qu’un refus de remise en place de la borne pourrait entraîner des poursuites ou des sanctions administratives.

Une anecdote qui fait sourire, mais rappelle l’importance des frontières

Si l’histoire a prêté à sourire, elle souligne néanmoins la fragilité des repères géographiques que nous tenons pour acquis. Une simple pierre, déplacée de quelques mètres, suffit à chambouler symboliquement l’ordre des États. Dans un monde où les frontières peuvent être sources de tensions majeures, ce cas particulier, traité avec humour et intelligence, offre une rare leçon de pragmatisme et de coopération.