« On ne lui a pas donné sa chance »: des familles endeuillées dénoncent à leur tour les défaillances du Samu

Trois noms, trois histoires brisées : Paul, 5 ans, Alexis, 28 ans, et Céline, 38 ans. Tous sont morts après avoir sollicité le Samu, sans qu’une prise en charge adaptée ne leur soit apportée à temps. Ces drames, qui s’échelonnent de 2018 à 2025, mettent en lumière les failles persistantes de la régulation médicale française.

Le 7 mars 2023, Pierre Tavano appelle le 15 : son fils Paul ne respire plus. Le père pratique un massage cardiaque et parvient à le réanimer, sous les conseils d’un médecin régulateur. Celui-ci le rassure : l’enfant “va de mieux en mieux”, assure-t-il, ordonnant aux équipes du Samu de rebrousser chemin. Les pompiers, dépourvus de matériel pédiatrique, emmènent l’enfant à Tours. Mais à l’hôpital, l’électrocardiogramme est “catastrophique”. Paul est transféré en réanimation, son cœur lâche quelques minutes plus tard. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte, avant d’être classée sans suite. Pour son père, “on l’a laissé sans soins, on ne lui a pas donné sa chance”.

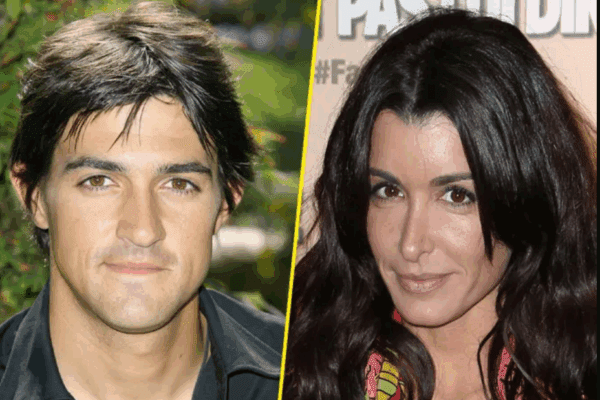

Alexis, 28 ans, ignoré malgré ses douleurs thoraciques

En mai 2022, Alexis Renner souffre de douleurs thoraciques intenses. Sa compagne appelle le Samu. Le régulateur minimise, parlant d’un cas “probablement pas trop grave”. Deux jours plus tard, le jeune père s’effondre devant ses enfants. Sa femme tente un massage cardiaque pendant quinze minutes, mais il est trop tard. Une plainte a été déposée et une expertise médicale a pointé des défaillances, mais la procédure judiciaire s’enlise. Pour son épouse Margaux, l’attitude “dédaigneuse” du médecin régulateur a contribué à la perte de son mari.

Céline, 38 ans, enceinte de six mois, prise pour une “hystérique”

En février 2018, Céline Descroix se plaint de douleurs thoraciques et de difficultés respiratoires. Son conjoint appelle le Samu, mais l’appel est écourté. Le médecin régulateur lâche cette phrase glaçante : “Ce ne serait pas hystériforme, son affaire ?” Faute d’intervention rapide, Céline convulse et sombre. Elle est transportée tardivement à l’hôpital, placée dans un coma artificiel, mais décède quelques jours plus tard, tout comme l’enfant qu’elle portait. Après sept ans de procédure, un non-lieu est prononcé en 2024. Son frère parle d’un “sentiment de mépris” et d’un système incapable de reconnaître ses erreurs.

Des familles en quête de réponses

Dans chaque affaire, un même schéma : des symptômes graves banalisés, une décision de ne pas envoyer d’équipes médicales ou de sous-estimer l’urgence. Et à chaque fois, une issue dramatique, suivie de procédures longues et frustrantes. Les proches dénoncent une chaîne de régulation défaillante, où les erreurs d’appréciation coûtent des vies.

Une confiance fragilisée dans le 15

Ces drames nourrissent un sentiment croissant de défiance envers le Samu. “Quand on appelle le 15, on fait confiance. Mais on n’est pas pris au sérieux”, déplore le père de Paul. Pour les familles, le problème n’est pas un manque de moyens ponctuel, mais une culture de sous-estimation des signaux d’alerte. Les décès d’Esteban Vermeersch, 24 ans, en janvier 2025, ou d’Alexis et Céline avant lui, montrent que l’histoire se répète.

Un débat qui interpelle la santé publique

Ces affaires révèlent la fragilité d’un maillon essentiel du système de santé : la régulation téléphonique. En situation d’urgence vitale, chaque minute compte. Or, des erreurs d’interprétation, parfois teintées de préjugés, peuvent coûter des vies. Les familles réclament une réforme profonde, pour que plus jamais un appel au 15 ne se solde par un décès évitable.