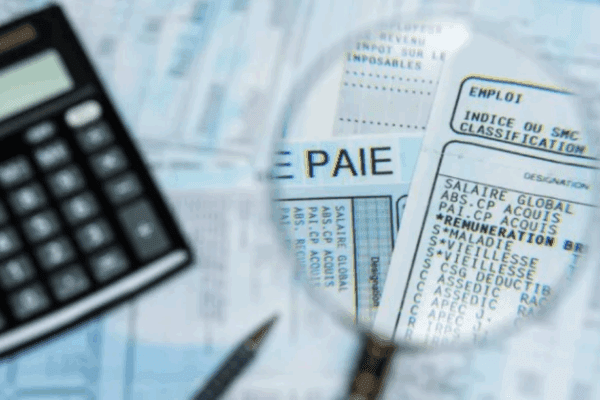

Faut-il que chaque Français paie l’impôt sur le revenu? « Il faut sortir du mythe du tout-gratuit », plaide la CPME

Et si tous les Français, sans exception, contribuaient à l’impôt sur le revenu, même symboliquement ?

C’est la proposition relancée par Amir Reza-Tofighi, président de la CPME, qui déplore un système où seule une moitié des citoyens est aujourd’hui assujettie à cet impôt. Son objectif : responsabiliser, rééquilibrer, et sauver un modèle social qu’il juge menacé.

Actuellement, moins d’un Français sur deux paie l’impôt sur le revenu, du fait des mécanismes de progressivité et des seuils d’exonération. Pour Amir Reza-Tofighi, cette situation mine l’idée même de solidarité nationale. « Ce qui est gratuit n’a pas de valeur », affirme-t-il, appelant à sortir du mythe du tout-gratuit pour redonner du sens aux services publics, en particulier au système de santé.

Sa vision ? Un impôt sur le revenu universel, à la hauteur des moyens de chacun, y compris les plus modestes, même pour quelques euros par an. Un geste citoyen plus qu’une ponction fiscale, qui viserait à rétablir le lien entre contribution et usage des services publics.

Réduire la pression sur le travail

Pour le patron de la CPME, ce prélèvement universel ne vise pas uniquement à faire rentrer de l’argent dans les caisses. Il servirait aussi à réorienter le financement du modèle social : « Ça rapportera, de quoi faire basculer une partie du financement du modèle social, du travail, vers d’autres modes de fiscalité. »

Autrement dit, réduire le poids des cotisations sur les salaires pour augmenter le pouvoir d’achat, tout en maintenant un financement soutenu des protections collectives. Il milite ainsi pour rapprocher le salaire brut du net, un vieux rêve patronal qui vise à rendre le travail plus rémunérateur, plus lisible… et plus attractif.

Une justice fiscale repensée

Mais qu’en est-il de la justice sociale ? Amir Reza-Tofighi se défend de vouloir faire porter la charge aux plus précaires : les plus riches continueront à payer davantage, insiste-t-il. En revanche, il défend une forme d’équité symbolique : « Tout le monde doit payer à la hauteur de ses revenus, même symboliquement. » Cette contribution universelle serait donc progressive, adaptée, mais obligatoire – un moyen de rappeler à chacun que le “modèle social français” a un coût réel.

Un débat ancien qui resurgit dans un contexte tendu

Cette proposition n’est pas inédite. Elle a déjà été évoquée par plusieurs responsables politiques, de gauche comme de droite, souvent sans succès. Mais dans un contexte de déficit public record (près de 5,5 % du PIB en 2024), et de tensions sur le financement des retraites, de la santé et de l’éducation, elle revient sur le devant de la scène avec une force nouvelle.

Car en France, la dépense publique atteint 57 % du PIB, contre 50 % en moyenne dans l’Union européenne. Pour Reza-Tofighi, il est temps de remettre tout le monde à contribution, pas par brutalité fiscale, mais par souci de cohérence collective. « Il faut que chacun puisse contribuer, même modestement », plaide-t-il.

Une ligne de fracture entre symbolique et pragmatisme

Reste à savoir si l’opinion publique est prête à accepter cette évolution. Si l’idée peut séduire par son apparente équité, elle soulève des interrogations concrètes : quel seuil ? Quel montant minimum ? Quels coûts de gestion pour une recette potentiellement modeste ? Et surtout : comment expliquer à des ménages déjà fragilisés qu’ils doivent encore “payer un peu” ?