Elle lui donne un rein par amour… Il la quitte, et elle réclame son organe

Peut-on vraiment réclamer un organe offert, comme on le ferait d’un bijou ou d’un meuble après un divorce ? L’anecdote rapportée par un célèbre chirurgien français dans une émission populaire soulève une question troublante sur les limites éthiques et légales du don d’organes entre vivants.

Invité sur le plateau de l’émission Legend animée par Guillaume Pley, le professeur Karim Boudjema, chirurgien digestif franco-algérien spécialisé dans les greffes, a partagé un récit à la fois bouleversant et absurde. Une femme aurait exigé que son mari lui restitue le rein qu’elle lui avait donné des années plus tôt, après avoir découvert que celui-ci la quittait pour une autre. Une réaction épidermique, certes, mais qui révèle toute la charge symbolique que peut porter un tel don.

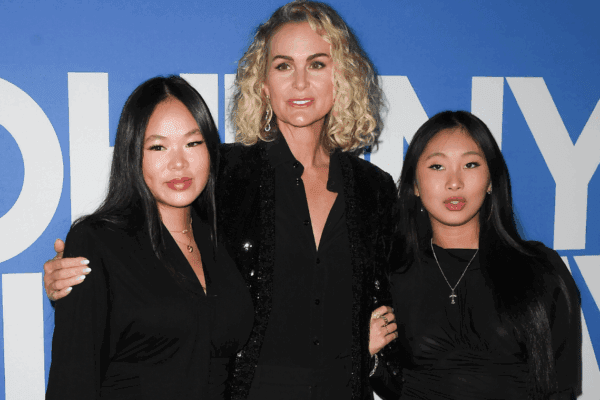

Si le chirurgien avoue ne pas avoir été personnellement impliqué dans cette histoire, il fait allusion à un cas largement médiatisé au Royaume-Uni : celui de Samantha Lamb, une Britannique qui, en 2009, avait donné un rein à son mari gravement malade. En 2013, après des années de mariage, le couple se déchire. Samantha découvre une infidélité, puis un divorce. Le choc est tel qu’elle en vient à réclamer… la restitution de son rein.

Le droit à la greffe, pas à la restitution

Aussi choquante soit-elle, cette demande est juridiquement et médicalement impossible. Un organe greffé devient, de fait, partie intégrante du corps du receveur. Il ne peut être repris comme un objet ou une somme d’argent. « Donner c’est donner », rappelle en substance le professeur Boudjema. Ce principe fondamental repose sur une éthique indiscutable : le don d’un organe, en particulier entre vivants, ne saurait être conditionné par des sentiments personnels ou des aléas conjugaux.

C’est d’ailleurs pour éviter de telles dérives émotionnelles que la législation française encadre strictement ces gestes altruistes. Lorsqu’un proche souhaite donner un rein ou un fragment de foie, le processus implique systématiquement un passage devant le procureur de la République, qui veille à l’absence de pression ou de marchandage.

Une procédure encadrée et surveillée

En France, les greffes entre vivants représentent environ 9 % des transplantations. Leur particularité ? Elles exigent non seulement la compatibilité médicale, mais aussi une relation familiale ou affective clairement identifiée entre le donneur et le receveur. Parents, conjoints, enfants, frères, sœurs, cousins germains ou colocataires depuis au moins deux ans peuvent être candidats. Mais chacun doit prouver un lien solide, établi, et reconnu comme stable.

Une fois la compatibilité établie, un bilan médical rigoureux est réalisé, avant que le donneur n’exprime son consentement « libre et éclairé » devant le président du tribunal de grande instance. À tout moment – jusqu’à l’instant précis de la greffe – il est libre de revenir sur sa décision, sans justification. Ce droit de retrait garantit que le don demeure un acte volontaire, et non l’aboutissement d’un chantage affectif ou d’un sacrifice imposé.

Une neutralité financière, mais un geste sans retour

Autre pilier éthique : le principe de gratuité absolue du don d’organe. En France, il est interdit de monnayer un rein, un lobe de foie, ou tout autre fragment de soi. En revanche, pour ne pas pénaliser les donneurs, l’État prévoit la prise en charge de leurs frais médicaux, de transport ou d’hébergement dans le cadre du geste accompli. Mais en aucun cas une compensation financière directe.

Des comités indépendants, appelés comités donneur vivant, examinent chaque dossier. Ils veillent au respect des critères médicaux et humains, et assurent que le donneur agit en toute conscience, sans pression extérieure. Ces garants éthiques empêchent que des litiges postérieurs – comme ceux survenant lors d’une séparation – ne viennent entacher la logique humaniste de la greffe.

Pas de « reprise » d’organe en France

À la question de savoir si une telle histoire pourrait se produire dans l’Hexagone, Karim Boudjema est catégorique : « En France, jamais. Jamais. Ça ne se vend pas ». Car dans notre droit, le corps humain n’est pas un bien patrimonial, il est inaliénable. Et une greffe ne peut être assimilée à un prêt ou un contrat réversible.

Même en cas de trahison, de divorce brutal, de douleur profonde, l’organe donné n’est plus un dû. Il est un geste d’amour, de vie, de confiance, qu’aucun juge ne pourra annuler ni aucun scalpel défaire. Dans ce cadre, le droit protège à la fois le donneur et le receveur, mais refuse de faire de l’intime un territoire marchand ou juridique.