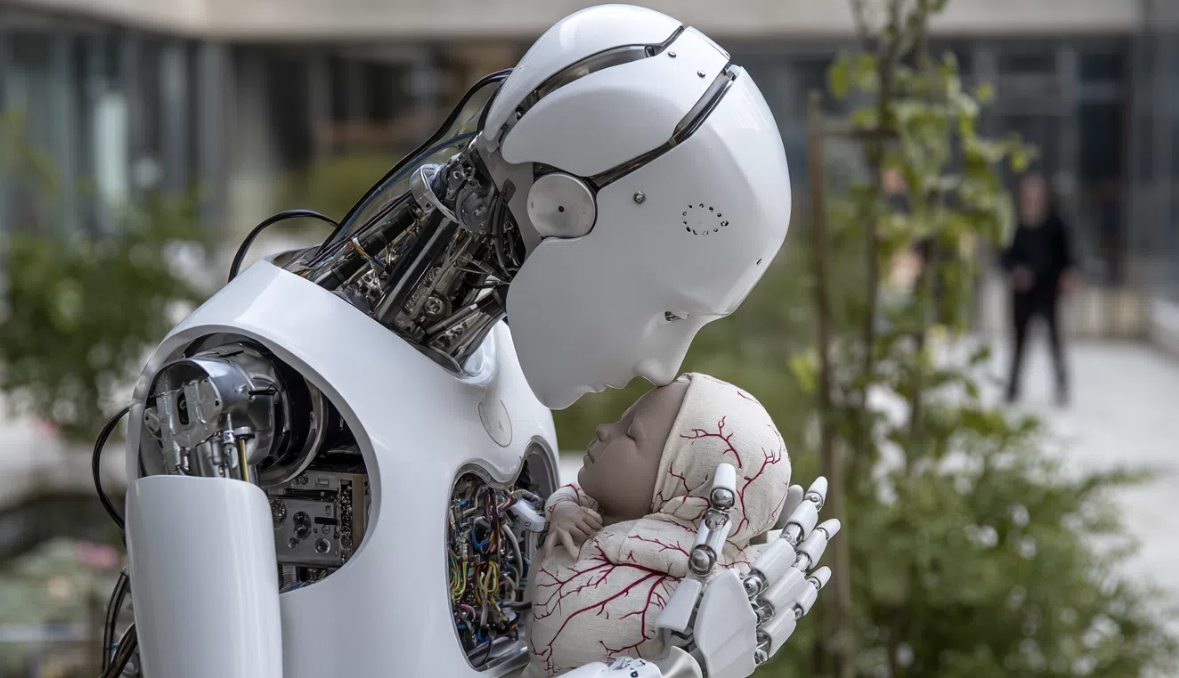

“C’est un cauchemar dystopique” : la Chine crée un robot capable d’accoucher

Un projet dévoilé à Pékin a fait l’effet d’une bombe médiatique. À la World Robot Conference d’août 2025, la société chinoise Kaiwa Technology a présenté un concept inédit : un robot humanoïde équipé d’un utérus artificiel, théoriquement capable de mener une grossesse à terme. Derrière cette prouesse technique, promesses médicales et vertiges éthiques s’entrechoquent.

Selon Kaiwa Technology, le prototype attendu d’ici fin 2026 serait un humanoïde de taille humaine doté d’un utérus artificiel intégré dans son abdomen. L’appareil embarquerait une poche de liquide amniotique synthétique, des capteurs biométriques, un apport nutritif contrôlé et un système de surveillance en temps réel. Objectif : permettre à un fœtus de se développer comme dans une grossesse naturelle, mais sans corps humain.

Son fondateur, Zhang Qifeng, vante déjà une solution “accessible” : un coût annoncé entre 11 000 et 14 000 euros, bien en deçà des 100 000 à 200 000 dollars d’une gestation pour autrui aux États-Unis.

Une avancée aux promesses multiples

Sur le papier, l’innovation pourrait révolutionner la reproduction assistée. Couples infertiles, personnes seules ou encore ceux privés de recours à la GPA y verraient une alternative. En Chine et au Japon, où les débats démographiques et le vieillissement de la population sont cruciaux, un tel dispositif est perçu par certains comme un levier pour soutenir la natalité.

Des inquiétudes bioéthiques majeures

Mais cette perspective fascine autant qu’elle effraie. Qui serait reconnu comme parent ? Quel statut donner à l’enfant né d’une telle gestation ? Et plus encore : si la grossesse est entièrement déléguée à une machine, quel rôle resterait-il aux femmes dans la transmission de la vie ? Des bioéthiciens dénoncent un risque de dérive : “Le choix de donner la vie ne devrait pas appartenir à un algorithme, mais à une conscience capable d’amour et de responsabilité”, rappelait récemment un universitaire cité par India Today.

Une inquiétude féministe et sociétale

L’initiative réveille de vieux débats sur la médicalisation croissante de la maternité. Dès les années 1980, des penseuses féministes comme Andrea Dworkin alertaient sur le contrôle technoscientifique du corps féminin. Aujourd’hui, avec l’idée d’un utérus robotisé, une étape supplémentaire semble franchie : l’externalisation totale de la grossesse. Pour certains, il ne s’agit plus seulement d’une avancée technique, mais d’un bouleversement symbolique qui interroge l’essence même de la maternité.

Entre dystopie et révolution

Les autorités de la province du Guangdong travaillent déjà à un cadre juridique pour encadrer ce projet. Mais le débat dépasse le droit. Peut-on déléguer l’expérience de porter un enfant à une machine sans redéfinir profondément ce que signifie être parent ? Peut-on réduire la naissance à un processus biologique et mécanique, détaché de toute dimension affective ou corporelle ?

Une ligne de crête encore floue

Pour ses promoteurs, ce robot-utérus est un pas vers l’avenir. Pour ses détracteurs, c’est une dystopie en marche. La question posée ne se limite pas à la technique : il s’agit de savoir si donner la vie peut être réduit à une fonction artificielle, ou s’il restera à jamais un acte profondément humain.