C’est quoi la théorie du pot de yaourt qui s’immisce dans les dépenses du couple et appauvrit les femmes ?

Derrière les apparences d’un amour équilibré se cachent souvent des disparités financières profondes. Une récente étude révèle que la vie de couple creuse considérablement l’écart de revenus entre les hommes et les femmes, transformant peu à peu les dépenses partagées en piège économique pour ces dernières.

Selon une étude de l’Observatoire Société et Consommation, relayée par L’Agefi, l’écart de revenus entre hommes et femmes passe de 9 % avant la vie de couple à 42 % après. Une donnée vertigineuse, qui illustre à quel point la vie commune peut reproduire, voire aggraver, les inégalités économiques. Les femmes, souvent plus impliquées dans la gestion du foyer ou la parentalité, voient leurs perspectives salariales ralentir, tandis que leurs compagnons maintiennent ou augmentent leurs revenus.

La théorie du pot de yaourt : une image parlante du déséquilibre

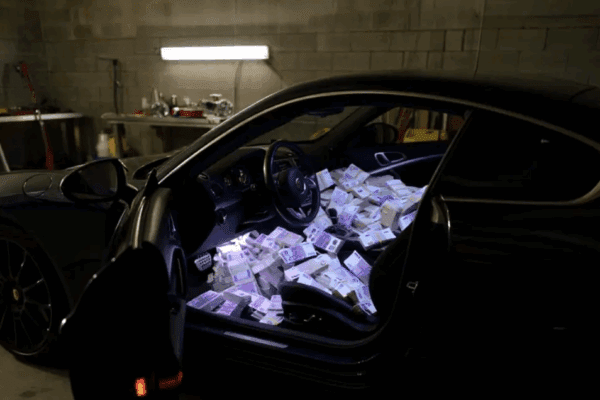

La romancière Titiou Lecoq, dans son ouvrage Le couple & l’argent, résume cette mécanique invisible à travers la métaphore du pot de yaourt vide. Elle imagine un couple fictif, Roméo et Juliette, qui débute dans l’équité : deux salaires, deux parts de dépenses. Mais la naissance d’un enfant bouleverse ce fragile équilibre. Juliette réduit son temps de travail, tandis que Roméo conserve le sien à plein temps. Les dépenses demeurent partagées à parts égales, mais le déséquilibre s’installe insidieusement. Quand Roméo finance la voiture familiale, Juliette, elle, paie les courses, les petits achats… et les fameux yaourts. À la séparation, il repart avec la voiture ; elle, avec les factures du quotidien.

Un modèle ancré dès les débuts de la vie commune

Ce scénario n’a rien d’anecdotique. Comme le rappelle la sociologue Ingrid Voléry, les habitudes financières du couple se forgent dès la première cohabitation : « Les routines établies au départ façonnent la gestion du budget pour les années à venir. » Autrefois, les ressources étaient mises en commun, reflet d’un engagement mutuel. Aujourd’hui, les couples privilégient davantage la séparation des comptes, chacun préservant sa liberté financière. Une tendance confirmée par les chercheuses Sarah Benmoyal Bouzaglo et Corina Paraschiv, pour qui « l’argent n’est plus perçu comme un bien commun au sein du couple ».

Des conséquences durables et souvent invisibles

Ce cloisonnement financier crée une illusion d’équité. En réalité, les femmes supportent souvent la charge des dépenses récurrentes et “invisibles”, celles qui ne se traduisent pas par un patrimoine durable. Les hommes, de leur côté, investissent davantage dans les biens tangibles — immobilier, véhicules, placements. Ainsi, à la rupture, les écarts se matérialisent : le patrimoine s’est construit d’un côté, les dépenses se sont accumulées de l’autre. Un déséquilibre discret mais destructeur, qui s’inscrit dans le temps et se répercute jusque dans la retraite.

Le rôle essentiel des conseillers financiers

Face à ces dynamiques, les conseillers financiers ont un rôle préventif majeur à jouer. Ils doivent aider les couples — et surtout les femmes — à comprendre l’impact de certaines décisions budgétaires. Informer sans juger, alerter sans alarmer : il s’agit d’encourager une gestion équitable des investissements et des dépenses. Car derrière chaque “petit achat” se cache souvent un manque à gagner à long terme.