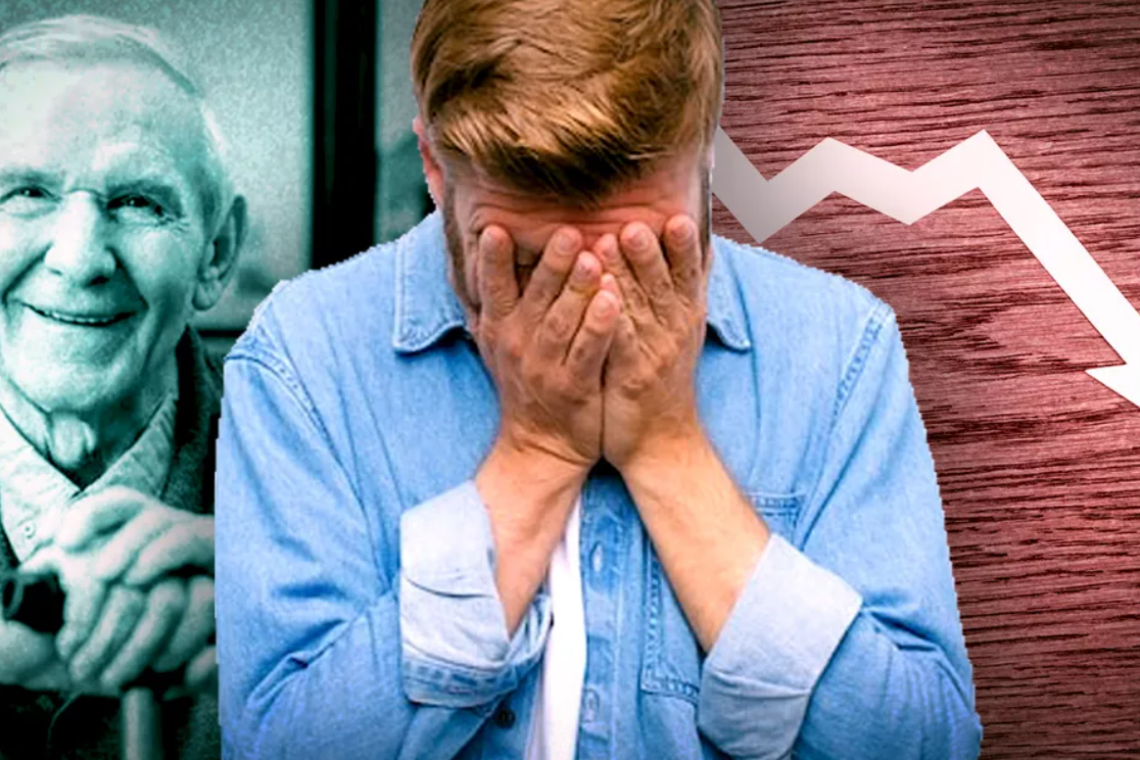

«Les actifs sont asphyxiés» : que s’est-il passé avec le système de retraites français ?

Alors que les discussions politiques sur les retraites patinent une fois de plus, le constat économique, lui, s’aggrave. Déficits colossaux, déséquilibres démographiques et épuisement du principe de solidarité intergénérationnelle composent une équation de plus en plus insoutenable pour ce pilier du modèle social français.

La sonnette d’alarme n’est plus une hypothèse : la Cour des comptes prévoit un déficit de 6 milliards d’euros dès 2025 pour le système de retraite par répartition, avec un cumul abyssal de 470 milliards sur les vingt prochaines années. Mais ces chiffres, pourtant déjà alarmants, pourraient être sous-évalués. Jean-Pascal Beaufret, ancien inspecteur des finances, évoque un déficit de 80 milliards d’euros dès 2034, soulignant une tendance que les prévisions officielles peinent à anticiper. Le modèle est en train de se fissurer, à une vitesse bien plus rapide que prévue.

L’impact irréversible du vieillissement démographique

Au cœur de cette impasse : la démographie française, désormais défavorable au système par répartition. Conçu à l’époque des Trente Glorieuses, ce modèle reposait sur une pyramide des âges dynamique. Or, aujourd’hui, on ne compte plus que 1,7 actif pour un retraité, contre 4 dans les années 1970. Une transformation structurelle que les politiques publiques n’ont ni anticipée ni corrigée.

Au lieu de s’ajuster à cette évolution, certaines décisions ont même accentué les déséquilibres. L’abaissement de l’âge légal de départ à 60 ans en 1982, instauré par François Mitterrand, a inscrit dans la culture politique française l’idée que reculer l’âge de départ serait un renoncement social inacceptable. Ce « totem » entrave toujours aujourd’hui les réformes pourtant nécessaires.

Une solidarité intergénérationnelle sous tension

L’autre pilier du système, la solidarité entre les générations, vacille lui aussi. Désormais, près d’un tiers du salaire brut d’un actif est ponctionné pour financer les retraites, un effort de plus en plus mal vécu, surtout dans un contexte de pouvoir d’achat contraint. Pendant ce temps, les retraités jouissent en moyenne d’un niveau de vie supérieur, d’un taux d’épargne plus élevé et d’un patrimoine plus concentré que les jeunes actifs.

Cette situation soulève une question cruciale : le système reste-t-il équitable ? Le sentiment que les efforts ne sont plus partagés équitablement entre générations affaiblit la légitimité même du modèle. La solidarité intergénérationnelle, fondement moral du régime, se transforme peu à peu en ressentiment silencieux.

Un blocage politique persistant

Malgré ce tableau inquiétant, le débat politique reste figé sur deux sujets clés : l’âge légal de départ à la retraite et la redistribution des efforts entre générations. Ces deux leviers, pourtant centraux pour toute réforme efficace, demeurent des tabous puissants dans l’arène politique. L’éventualité d’un relèvement de l’âge de départ continue de susciter une opposition vive, et rares sont les responsables politiques prêts à l’assumer pleinement.

Ce refus de poser les termes réels du débat entrave toute possibilité de compromis durable. Chaque tentative de réforme s’enlise, non par manque de données ou de constats, mais par absence de courage politique à affronter les réalités démographiques et économiques.

Le temps presse pour une refonte structurelle

À mesure que les déficits s’accumulent et que le rapport entre cotisants et retraités se dégrade, le système de retraite français se rapproche dangereusement d’un point de rupture. Sans réforme structurelle ambitieuse, les générations futures devront choisir entre payer plus, travailler plus longtemps, ou toucher moins.

Mais pour que cette équation soit résolue de manière juste et soutenable, un débat lucide et transparent s’impose. Cela implique de sortir des postures idéologiques, de reconnaître que les conditions économiques de l’après-guerre ne sont plus celles d’aujourd’hui, et que l’équilibre social ne peut être maintenu sans ajustements profonds.

Une urgence politique ignorée

À force d’éviter le sujet, le politique court après la réalité. Et ce décalage devient dangereux : chaque année qui passe sans réforme alourdit la note à payer, tout en fragilisant la confiance dans les institutions. Le conclave sur les retraites échoue ? La menace de censure se profile ? Peu importe, la bombe à retardement continue de se charger.

La question n’est plus de savoir s’il faudra réformer, mais dans quelles conditions, avec quelle justice et quelle transparence. Et surtout : qui osera porter ce débat à hauteur d’enjeu, sans céder aux fuites en avant ni à l’obsession de la popularité à court terme ?