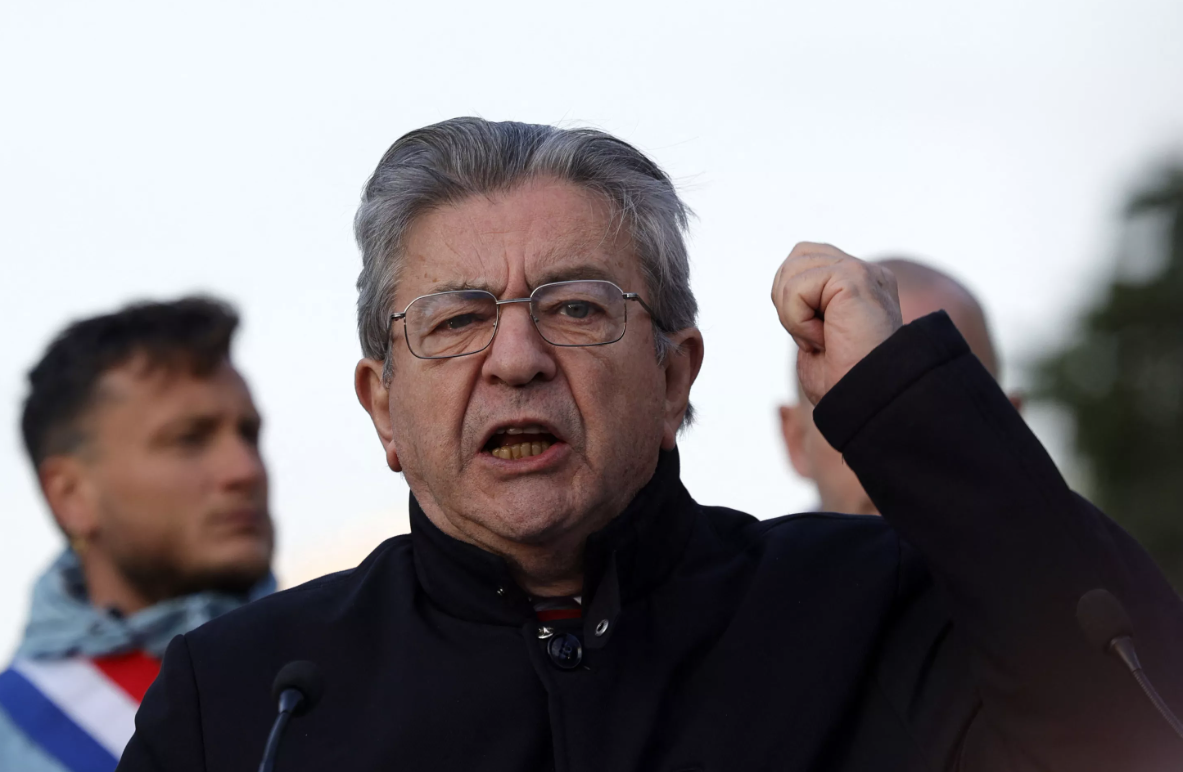

«Laissera-t-on indéfiniment Jean-Luc Mélenchon piétiner la liberté de la presse ?»

Depuis près de deux ans, un journaliste fait l’objet d’une campagne de harcèlement persistante menée par Jean-Luc Mélenchon et certains relais médiatiques. À travers cette tribune, il alerte sur les dérives inquiétantes visant à discréditer les voix indépendantes et rappelle l’importance vitale de la liberté d’informer dans une démocratie.

Depuis vingt mois, le journaliste Frédéric Haziza subit un harcèlement ciblé et méthodique, provenant de Jean-Luc Mélenchon et de ses soutiens. Loin de se limiter à des critiques classiques, cette entreprise de dénigrement prend la forme d’insultes, de diffamations, de menaces voilées et d’accusations insidieuses. Le tort du journaliste ? Faire son travail, interroger les élus, pointer les contradictions, ne pas détourner les yeux. C’est sa rigueur professionnelle qui est visée.

Des accusations à connotation antisémite

Les attaques verbales dont il est la cible ne laissent place à aucune ambiguïté. On l’accuse tour à tour d’être un « sioniste génocidaire », un « agent de l’ambassade d’Israël », ou un « propagandiste de Netanyahou ». Ce ne sont pas de simples désaccords politiques : ce sont des calomnies à forte teneur antisémite. Derrière ces mots, un imaginaire se dessine, celui d’un complot médiatique juif, d’une presse aux ordres, d’un journaliste suspect en raison de ses origines ou de son indépendance.

Une rhétorique relayée au-delà des réseaux

Ces accusations ne se cantonnent pas aux marges anonymes des réseaux sociaux. Elles sont reprises et amplifiées par des médias dits « critiques », comme Mediapart, Arrêt sur images, Politis, ou encore certains militants comme Marcel Dubreuilh. Cette stratégie d’amplification, volontaire ou complice, nourrit une mécanique de harcèlement organisée où le journaliste devient une cible à abattre.

Un tournant grave : le 18 juin

Le 18 juin marque un nouvel épisode inquiétant. Jean-Luc Mélenchon publie un tweet évoquant « l’influence croissante » du journaliste dans les médias, une allusion qui réactive les vieux poncifs antisémites sur une prétendue domination médiatique juive. Le même jour, il lui consacre plus de cinq minutes dans sa chronique politique hebdomadaire. Cinq minutes de mise en accusation publique, de suspicion volontaire, de remise en cause du droit d’exercer son métier.

Une question qui dérange, une riposte violente

La cause de cette attaque ? Une simple question posée la veille à deux députés LFI, Alma Dufour et Arnaud Le Gall, concernant l’évolution du discours de leur leader sur le régime iranien. Un rappel historique dérangeant : en 2012, Mélenchon dénonçait ce régime comme une « abomination théocratique », aujourd’hui il en devient l’un des avocats. Pour avoir mis cette contradiction en lumière, Haziza s’attire les foudres de l’appareil insoumis.

Une tentative d’éviction inacceptable

En réponse, le député Le Gall accuse le journaliste de « mentir », de « polluer » les points presse, et va jusqu’à demander la suppression de son accréditation à l’Assemblée nationale. Une démarche gravissime : un élu de la République veut interdire l’accès d’un journaliste au Parlement, non pour faute professionnelle, mais pour avoir posé une question légitime. Une attaque frontale contre le droit d’informer.

Un silence institutionnel assourdissant

En trois jours, Jean-Luc Mélenchon s’en est pris publiquement à trois journalistes : Flora Ghebali, Sandrine Cassini et Frédéric Haziza. Trois attaques, ciblées, violentes, infondées. Et pourtant, aucune réaction de la part des sociétés de journalistes, aucun mot des responsables politiques. Ce silence en dit long. Il nourrit une normalisation inquiétante de l’intimidation médiatique, où l’habitude du scandale devient un bouclier contre l’indignation.

Une stratégie, pas un dérapage

Ce harcèlement n’est pas un écart isolé, c’est une méthode politique assumée. L’intimidation remplace le débat, la menace supplante l’argument, la mise en cause personnelle devient une arme. On cherche à isoler, faire peur, délégitimer. Une mécanique redoutable, bien connue des régimes autoritaires. Mélenchon admire Cuba, l’Iran ou le Venezuela : dans ces pays, les journalistes ont été réduits au silence.

Une dérive inquiétante, tolérée par complaisance

Quand un élu désigne un journaliste comme un ennemi, ce n’est plus une opposition idéologique, c’est une mise en danger. Ce n’est plus un désaccord, c’est une tentative d’ostracisme. Que se passerait-il si Marine Le Pen tenait le quart de ces propos ? L’indignation serait unanime. Pourquoi Mélenchon est-il épargné ? Sans doute parce que son positionnement à gauche lui confère une immunité symbolique. Une complaisance dangereuse.

Jusqu’à quand ?

Il est temps de poser la question : jusqu’à quand laissera-t-on ces méthodes s’installer dans le paysage démocratique ? Jusqu’à quand fermera-t-on les yeux sur une stratégie qui vise à faire taire la presse ? Jusqu’à quand LFI pourra-t-elle impunément délégitimer non seulement ses adversaires, mais aussi les journalistes qui les interrogent ?

Un combat qui dépasse une personne

Ce texte n’est pas une plainte personnelle, c’est un cri d’alerte démocratique. Il ne s’agit pas de Frédéric Haziza. Il s’agit d’un principe essentiel : le droit d’informer sans subir la peur, la menace ou la mise au pilori. Ce droit fonde la démocratie. Il ne peut être ni négocié, ni relativisé.

Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de défendre la liberté de la presse. Pas dans les discours, mais dans les faits. Et face à ceux qui voudraient faire taire, il faut rappeler avec force : poser une question n’est pas un crime, c’est une exigence démocratique.