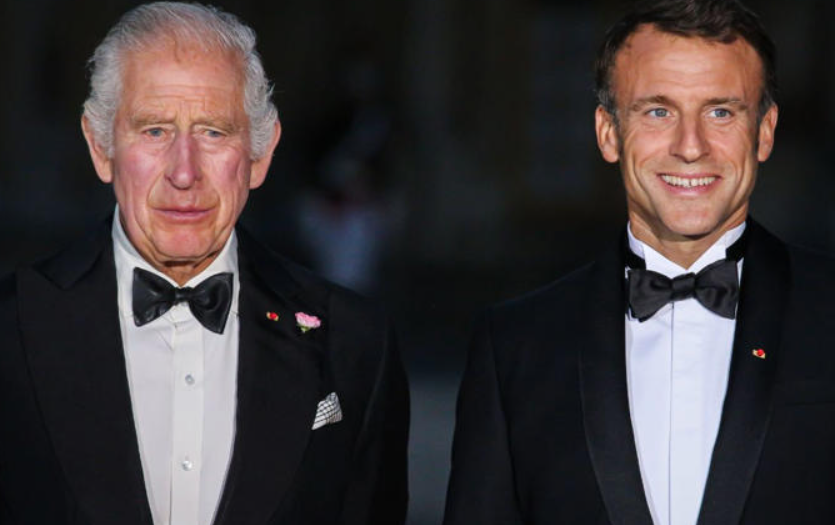

Emmanuel Macron : son comportement « outrageux » avec le roi Charles III a dégoûté les Anglais, « Je vais intervenir maintenant »

Un simple discours, et la tempête s’est levée. En choisissant de s’exprimer majoritairement en français lors du dîner d’État en l’honneur du roi Charles III, Emmanuel Macron a provoqué une vague d’indignation outre-Manche.

Derrière cette querelle linguistique se cache bien plus qu’un simple malentendu protocolaire : une sensibilité encore vive entre deux puissances aux histoires étroitement entremêlées. Le 8 juillet dernier, le président français a pris la parole à Windsor lors d’un dîner officiel aux côtés du roi Charles III. Dans un discours sobre et solennel, Emmanuel Macron a rendu hommage aux sacrifices des Alliés, évoquant « l’épreuve des tranchées » et les liens historiques entre les deux nations. Mais c’est moins le fond que la forme qui a cristallisé les tensions : près de 80 % de son intervention a été prononcée en français.

Sur la chaîne conservatrice britannique GB News, la réaction ne s’est pas fait attendre. Patrick Christys, présentateur vedette, a même interrompu la retransmission en direct : « Je vais intervenir maintenant, parce qu’Emmanuel Macron ne semble pas juger utile de faire preuve de courtoisie en parlant anglais », a-t-il lancé. Une sortie qui a immédiatement enflammé le plateau.

Des critiques sévères à l’égard du président français

Pour Christys et ses invités, le choix de la langue française équivaudrait à un manque de respect envers Sa Majesté. L’un d’eux a même osé une comparaison inattendue : « Parler une langue étrangère devant le roi, c’est comme chuchoter… Ce n’est pas convenable ». Les critiques sont d’autant plus virulentes qu’elles estiment que Charles III ne disposait que d’un niveau scolaire en français — « GCSE », équivalent au brevet français.

Certains chroniqueurs ont même dénoncé une forme de supériorité culturelle, sous-jacente à ce choix de s’exprimer dans la langue de Molière devant une audience majoritairement anglophone. Un paradoxe, notent toutefois certains commentateurs, quand on se souvient que le français fut autrefois la langue dominante des cours royales anglaises et des institutions judiciaires du royaume.

Une tension qui dépasse les simples usages diplomatiques

Malgré les nombreux clins d’œil à la culture britannique — cocktail au pastis et lemon curd, vin pétillant anglais sélectionné par une maison de champagne française — la langue du discours a éclipsé le reste. Le contraste avec le roi Charles III, qui, lui, a glissé plusieurs références érudites à l’histoire franco-britannique dans un français élégant, n’a fait que renforcer le sentiment d’un déséquilibre protocolaire mal perçu de l’autre côté de la Manche.

Un président critiqué aussi… pour son usage de l’anglais

Ironie du sort, Emmanuel Macron est régulièrement attaqué en France pour son usage fréquent de l’anglais dans les sphères internationales. En juillet 2024, son discours en anglais lors d’une conférence de presse précédant les Jeux Olympiques de Paris avait été qualifié de « trahison linguistique ». Il est également critiqué pour ses interventions anglicisées lors de grands sommets, comme le One Ocean Summit ou le Digital Challenge.

Ce double discours linguistique semble donc déranger aussi bien à Paris qu’à Londres, chacun y projetant ses sensibilités nationales. D’un côté, un président jugé parfois trop anglophile ; de l’autre, un hôte qui, pour avoir parlé sa propre langue, est accusé d’impolitesse. Une situation révélatrice des tensions culturelles encore latentes dans les relations franco-britanniques.

La langue, miroir d’un équilibre diplomatique fragile

Cette controverse rappelle à quel point la langue est bien plus qu’un outil de communication : elle est un symbole politique, historique, émotionnel. Dans un contexte post-Brexit, où les relations diplomatiques restent délicates, chaque geste, chaque mot, chaque langue employée prend une dimension particulière.

En choisissant de s’exprimer en français, Emmanuel Macron a peut-être simplement voulu revendiquer l’importance du patrimoine linguistique européen. Mais dans l’arène médiatique britannique, ce geste a été perçu tout autrement. Une polémique révélatrice, au fond, d’un vieux réflexe : celui de la méfiance, lorsque l’Histoire resurgit à travers les mots.